Fallimento e rinascita del teatro (e della scrittura) secondo Davide Carnevali

Per addentrarci nello spaesamento originato dalla visione di “Ritratto dell’artista da morto – Germania ’41 e Argentina ‘78”, scritto e diretto da Davide Carnevali e in scena al Piccolo Teatro Studio Melato fino al 6 aprile, partiamo da questo brano dell’introduzione allo spettacolo scritto dall’autore: “Scrittura come tentativo continuo di descrivere l’indescrivibile; scrittura come un perpetuo fallimento di se stessa. Eppure, nonostante la consapevolezza di questo fallimento, non riesco a smettere di scrivere. Forse è perché è proprio il fallimento ciò che ha senso in questa scrittura. Forse il teatro mostra che la scrittura è destinata a fallire di fronte alla vita; ed è per questo che la scrittura non può essere ignorata, non può essere esclusa dalla vita”.

La cosa all’apparenza buffa, è che la scintilla da cui parte l’idea creativa, spiega Carnevali aprendo il fondo, ammesso che ne esista uno, della sua scrittura, arriva da un gol, così bello da uccidere le parole, di Leo Messi, el diez dell’Argentina Campione del Mondo. Naturalmente la scintilla è tutt’altro che buffa… è solo molto argentina, un paese che più di altri sprofonda nel reale e nel verosimile in maniera ondivaga: sacra e profana, alta e bassa, senza mai la pretesa della verità risolutiva, della vocazione univoca. Il più bel gol di Messi può valere l’Aleph di Borges o i racconti soprannaturali di Julio Cortazar, o i fantasmi di Ernesto Sabato. E in questo paradosso c’è la prima traccia dello spaesamento che sorge dall’allegra tristezza dell’alma argentina e dello spettacolo di Carnevali, che è quindi un interessante fallimento parafrasando le sue parole.

Ora, resta da capire se questo fallimento interessante sia anche necessario. “Ritratto dell’artista da morto” può essere inquadrato come un’allegoria barocca (il riferimento alla tesi di Walter Benjamin è voluto) ma al posto del dramma barocco tedesco bisogna metterci la Storia – due cruente dittature novecentesche: nazifascismo in Europa e dittatura dei militari nel paese del sole che ride – e l’anima argentina nella sua concrezione rioplatense, ovvero quella coagulatasi intorno al Rio de la Plata, il gigantesco estuario dei fiumi Uruguay e Paranà tra Buenos Aires e Montevideo-Uruguay: bagnata da un’acqua infinita di un colore tra il marrone tabacco e l’azzurro polare.

Da Montevideo proviene una delle versioni più riuscite e celebrate dell’autoficción (quella di Sergio Blanco per intenderci), e guarda caso l’auto-finzione è la cifra strutturale e stilistica della pièce di Carnevali. Michele Riondino, monologante in scena, parte (e torna) sempre da se stesso, dal suo essere un attore con un’identità luminosa ma sgualcita, un fallito di successo insomma: attore televisivo di un’opera mainstream come Il giovane Montalbano e al contempo incazzato militante, compagno di lotte perdenti dei suoi conterranei tarantini per l’ex Ilva.

Venendo alla scenografia, nella parte posteriore del palco c’è un appartamento semplice, una parete verdognola con uno spazio sverniciato rettangolare, una scrivania di legno chiaro, una poltrona di design nordico anni ‘40 di colore blu; e poi una cucina, uno stendino con dei panni, una libreria con spartiti musicali e una videocamera. A sinistra, un pianoforte e nel grande ovale antistante alcune casse di legno di scena, che rafforzano l’idea della precarietà e della riscrittura. L’onnipresenza della videocamera aiuta a collocarci bene nel nostro tempo, che è quello dell’autorappresentazione tramite video. Carnevali già nei suoi lavori precedenti (“Ritratto di donna araba che guarda il mare” ad esempio) ha usato il video live e i modellini di scenografia miniaturizzata per giocare con uno sguardo che si innalza e oggettiva la vicenda.

Riondino racconta la “sua” storia verosimile, resa più accattivante dalla scelta della detective story: da un misterioso telegramma ricevuto “realmente” durante un soggiorno a Milano, decide con Carnevali (che ha vissuto a lungo in Argentina), di volare a Buenos Aires per scoprire cosa c’è dietro la stranissima querelle legale intorno a un appartamento conteso tra un certo Reondino e una famiglia locale. Il monologante racconta l’esperienza a Buenos Aires come se il pubblico non sapesse nulla o quasi della questione dei desaparecidos e della dittatura. Torna indietro nel tempo, al 1978, a quando si giocò il Mundial di calcio e l’Argentina dei generali vinse il torneo tra le polemiche, perdendo l’unica sua gara contro la nazionale italiana.

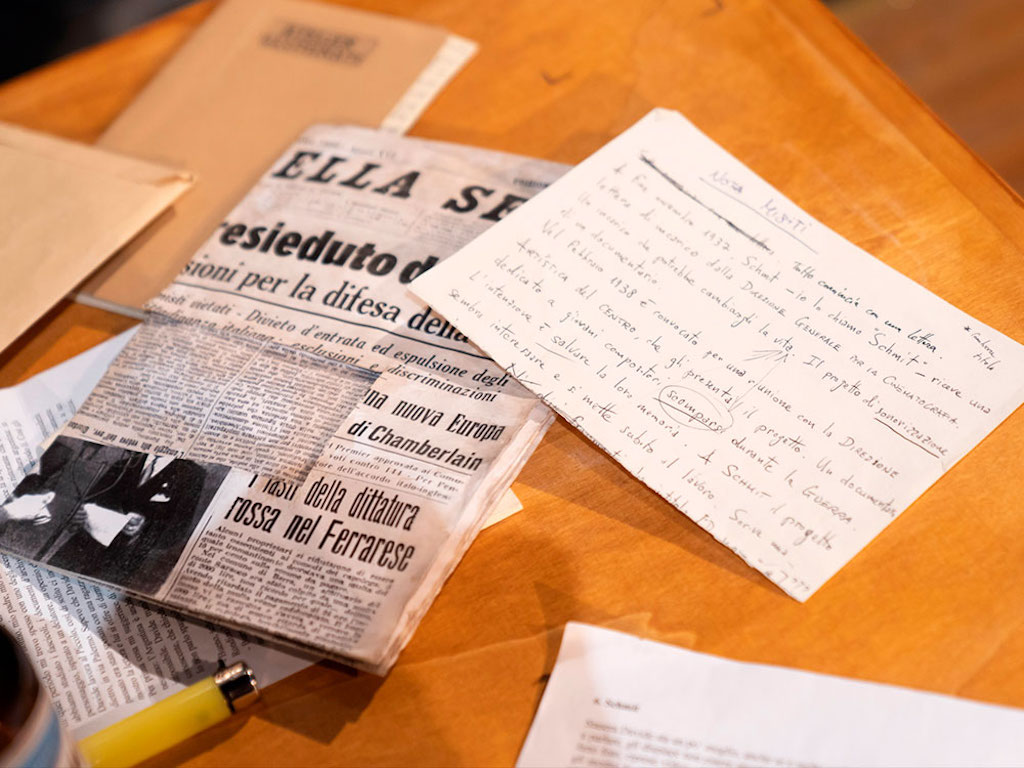

Il pasticciaccio diventa brutto, Riondino va avanti nel racconto giocando col suo personaggio del commissario televisivo: dice di essere stato scortato da un tenebroso poliziotto a bordo di una Ford riverniciata di rosso ma in realtà verde, proprio come quelle usate dai militari per prelevare gli oppositori, e da questo viene controllato (così come dalla vicina e dal portinaio dello stabile). Nella casa, in cui si reca tutti i giorni restandoci a lungo, non trova tracce di Reondino ma di un compositore, un certo Gianluca Misiti, che risulterà essere un espatriato italiano fuggito dall’Italia per le sue origini ebraiche e poi scomparso nel 1941, forse catturato. Riondino non capisce la relazione tra la casa, se stesso, il donatore scomparso Reondino, e il compositore, tra il 1978 e il 1941. Ma avverte un clima di mistero e sospetto.

In questo clima (non) scopriremo chi è veramente Misiti, e quale relazione ci sia tra l’autore, l’interprete e il pubblico, chiamato in scena nel finale per toccare con mano, smettendo di assistere passivamente, la consistenza della rappresentazione. Ma qui ormai siamo in un gioco di paradossi simile a quello creato dal borgesiano Zahir, l’illusionista che convince gli altri della sua esistenza. La sfida di Carnevali-Riondino è farci credere a questa relazione postuma con la Storia, e con due dittature. Farci credere che scendendo in scena, facendo parte della rappresentazione il pubblico possa dare più legittimità al fallimento della trasmissione del dato storico. Ora, cerchiamo di capire se la ragione del fallimento della scrittura e della legittimità della pièce sia quella chiamata in causa dall’autore – “Scrittura come tentativo fallimentare di descrivere l’indescrivibile” –: il gol di Messi, la relazione del monologante-questionante con un appartamento in Buenos Aires. Scrittura come tentativo fallimentare di intessere una relazione con la Storia e il passato. Carnevali e Riondino, chiamando in causa il pubblico e annunciando la morte del regista, provano a rendere questo fallimento vivente, ovvero una relazione – LA relazione fondativa dell’essere teatro.

Ancora con le parole di Carnevali sul testo: “Solo in teatro risulta evidente che la parola è una cosa e ciò che avviene è un’altra; ed è evidente, dunque, che il linguaggio non aderisce perfettamente alla realtà: anzi è, esso stesso, una realtà a sé. E solo in teatro lo spettatore fa un’esperienza reale di questa evidenza. Ma perché sia evidente questa insufficienza del linguaggio verbale, perché la parola fallisca, è ancora necessario che ci siano linguaggio e parola. Un linguaggio che prova a dire ciò che non può essere detto e una parola che si offre e si ritira, che lotta e viene sconfitta. Ecco perché è interessante che il teatro passi ancora per il testo, materiale linguistico preteatrale, prodromo allo spettacolo: affinché sulla scena la parola possa morire nella sua testualità e risorgere nella sua performatività”.

Una lunga chiosa in cui Carnevali, senza dirlo, afferma che il teatro è una forma di “sapere” antagonista al logos (storico), perché tiene conto della parola che scompare, che muore mentre avviene. E questo spiega anche l’allegra tristezza che proviamo uscendo dal suo spettacolo, con l’occhio e l’anima convinti di aver trovato qualcosa ma senza la capacità di individuarlo e farne parola. Non certo la verità sulle dittature e neanche la consolazione che sapendole già state, esse non accadranno mai più. Non siamo certi che Carnevali-Riondino sia riuscito a fondare una relazione necessaria tra il 1978 (Argentina dittatura) e il 1941 (Europa nazista): c’è chi ha lavorato sulla memoria con altri presupposti e con enormi cautele e precauzioni (uno su tutti: Marco Bechis, che ha scritto e fatto docufilm rigorosi sulle dittature, tra cui “Il rumore della memoria”, documentario in cui Vera Vigevani Jarach narra la sua storia di ebrea italiana fuggita in Argentina nel 1938 per le leggi razziali, e poi di madre di un giovane desaparecido: ma anche Bechis è un desaparecido scampato, fuggito da Buenos Aires poco prima di finire nella rete dei militari). Non siamo sicuri e probabilmente neppure lui, e forse per questo sceglie di morire nel testo. La machine téatrale autofinzionale galoppa e si avvita su stessa senza più regia, come un gorgo del maelstrom, rivelando quello che è il suo vero scopo. Non dire qualcosa in più sulla Storia, per quanto l’interesse per essa appare autentico, sincero. Carnevali forse sa e ammette di non potersi relazionare veramente con la storia se non tramite il teatro. Ma che cos’è il teatro per lui?

A Carnevali interessa il teatro come luogo di confine, come ring in cui la scrittura rivela un sapere ambivalente, prelogico e allo stesso tempo postumo. Un teatro in cui il sapere gronda dal sacrificio dell’ego, dell’io scempiato in scena, anche se qui si sorride, forse è un sacrificio metaforico, non cogente. La pièce termina con la fondazione di un’istituzione museale, con una metamorfosi dell’appartamento. Ovvero con la sua reificazione, con la trasformazione in cosa eterna ma fredda. Carnevali, lo ripetiamo, non pare interessato a questo, alla trasmissione viva della storia: quanto alla storia che rinasce come fantasma nel gesto del teatro come rito che unisce alto e basso, città e acqua, Messi e Borges. E forse, anche Europa 1941 e Argentina 1978, ma solo come entità spettrali.

La necessità di “Ritratto di un artista da morto” non è quindi risolta in un senso o nell’altro. Da qui lo spaesamento di un’opera che non appare riuscita ma neanche deragliata. Poeticamente vive come acqua dolce e salata, quella dell’estuario rioplatense, accende di curiosità ma l’orrore per il suo abime resta limaccioso, indistinto. Non c’è un esito, e qui si torna e concludiamo, a un plaisir du text alla “Entretien infini” di Maurice Blanchot, all’ermeneutica drammaturgica che si perde per sempre dentro il suo testo senza però lutti.